特別公開:工学的構築物としての小説4 セザンヌとゾラの友情に見る「表現の弁証法」 山川健一

次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。

『これから書く長い小説の主人公について考えるのは楽しく、しかし難しい。年齢や性別、趣味、何よりも主人公が世界というものにどんな風に関わっていくのかを考えなければならない。

そんな時、僕らは往々にして間違いを犯す。』

ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧

→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム

「私」物語化計画 2019年5月17日

特別公開:工学的構築物としての小説4 セザンヌとゾラの友情に見る「表現の弁証法」 山川健一

4月に出した実践コース向け課題は、【何かが終わるシーンを書いてください】というものだった。この「シーン」という言葉に注目してほしいと思います。

小説でいちばん大事なのは、まず魅力的な「シーン」を書けるようになることだ。ビジュアル表現に置き換えるなら、これは「静止画」「写真」に相当する。

登場人物が同じ時間帯の中で、何かを見る、何かを感じる、何かを決意する、それが小説における「シーン」だ。

言葉でシーンを表現することは、その作家による新しい認識を提示するということなので、丁寧な描写が求められます。描写は自分の潜在意識から紡ぎ出されるので、そこに作家の個性というものがあらわれる。

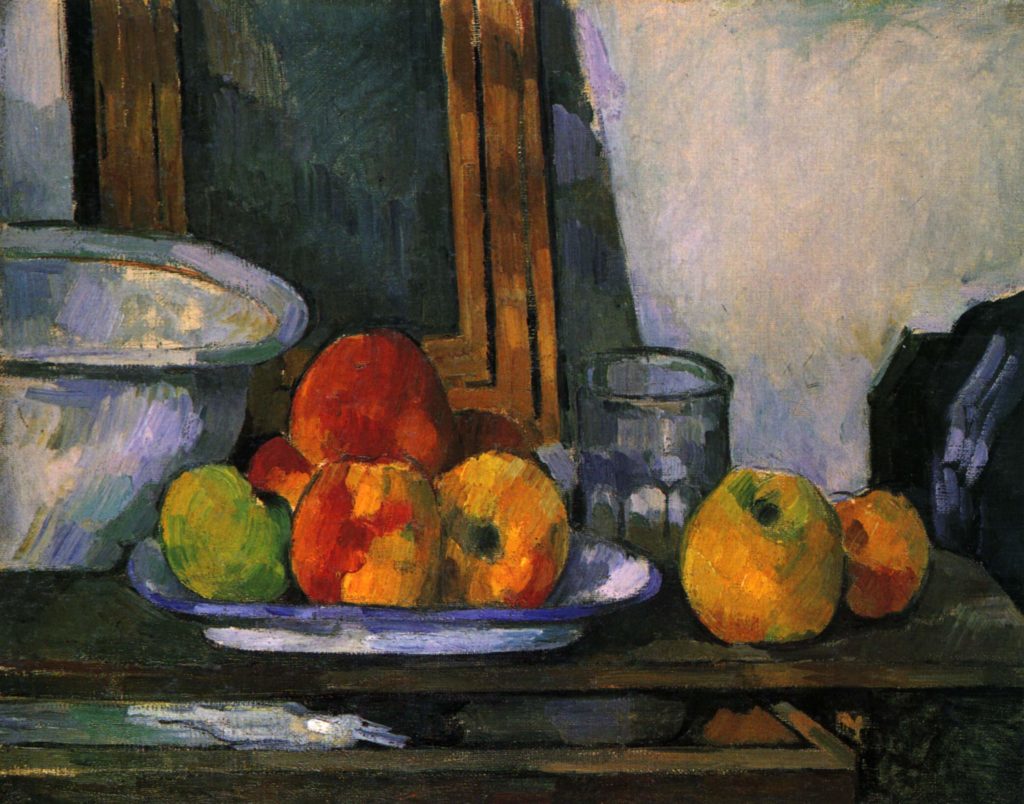

印象派の画家セザンヌがリンゴの静物画を描いた後、それを見た僕らは、実物のリンゴを見るときでも、セザンヌの絵を前提にしか見られなくなった。

つまり、トレーにのせられたリンゴを見たとき、僕らは無意識のうちにセザンヌの絵を想起しているのではないだろうか。

それが「新しい認識」と言うものだ。

小説家は言語の力によって、それを実現しなければならないのだ。

ちなみにセザンヌが生涯で制作した200点の静物画のうち、60点以上の作品がリンゴを描いたものだ。

「リンゴひとつでパリを驚かせたい」

セザンヌはよくそう言っていたのだそうだ。

そういえばセザンヌと小説家のゾラは少年時代からの友達だ。

ゾラはイタリア人の父とフランス人の母の元にパリで生まれ、3歳の時にセザンヌの住むエクス=アン=プロヴァンスに引っ越して来る。しかし父親が突然他界し、母子は極貧の年金生活を強いられることとなった。

よそ者の母子家庭、イタリアの血が入ったゾラ。くわえて貧乏ということでイジメられるようになったゾラに、セザンヌは優しかった。

そのお礼にセザンヌはゾラから籠いっぱいのリンゴを贈られたことがあるというエピソードも伝えられている。

話が逸れているが、これが表題の弁証法に繋がる予定です。というわけでこのまま続けると、「居酒屋」や「ナナ」で成功し富と名声を得たゾラに対し、画家仲間の間でも協調性に欠け、故郷の南仏エクス=アン=プロヴァンスにこもって新しい絵画表現を探求するセザンヌは孤立していた。

当時のセザンヌは父親からの仕送りが頼りで極貧に喘いでいたが、父親に内緒で女性と同棲していたことがバレて、仕送りを半分にされてしまう。

「お前は食わせてやるが女の分まで払う義務は無いぞ」

ということだったのだろう。

この頃、セザンヌはもう40歳ぐらいではなかったか。

僕はエクスにはセザンヌの取材で行ったことがあるが、かなりの田舎町であり、しかし美しい風景に恵まれた土地だった。セザンヌが子供の頃は具象絵画として、晩年になってからは抽象絵画一歩手前の作品としてよく描いたサント=ヴィクトワール山もここから見える。

やがてゾラがセザンヌをモデルにしたとされる小説「制作」(1886年)を発表したことから2人は絶交したとされるが、2人がその後もひそかに会っていたという説もあり、この仮説を元に「セザンヌと過ごした時間」(2016年)という映画が公開されたことがあるが、残念ながら僕はまだ見ていない。

セザンヌがようやく注目を浴び始めるのは遅く、第一回印象派展(1874年)以降であった。

──というようなエピソードさえ、僕らはリンゴ見る時、思い出すのではないだろうか。

さて、セザンヌのリンゴほどではないにせよ、僕らにも何とか静止画、つまりシーンが書けたとしよう……(特別公開はここまで、続きはオンラインサロンでご覧ください)